데이터베이스 구축 사업

사업배경

환경부가 이 사업을 추진하게 된 것은 국제적으로 생물다양성협약에 의해 생물자원에 대한 국가의 권리가 인정됨에 따라 세계 각국은 자국의 생물자원 보호와 관리를 강화하고 있으나, 우리나라의 경우 생물자원 중요성에 대한 인식이 낮아 고유생물의 해외유출 등 그동안 생물자원 관리가 소홀했기 때문입니다.

- 국내 생물은 10만종으로 추정하나 3만종만 기록되고, 이 중 약 10%가 한국산 고유종으로 추정되나 있으나, 이를 체계적으로 정리한 바가 없고, 한국 고유종에 대한 기준표본들의 보존실태 역시 파악이 미흡한 실정입니다.

- 한국 고유식물에서 유래된 미스킴라일락 품종은 미국 라일락 시장의 30%를 점유하고 있으며, 구상나무는 서구에서 크리스마스 나무로 인기를 끌고 있는 등 한국 고유종의 해외유출이 큰 문제점으로 제기되고 있습니다.

사업개요

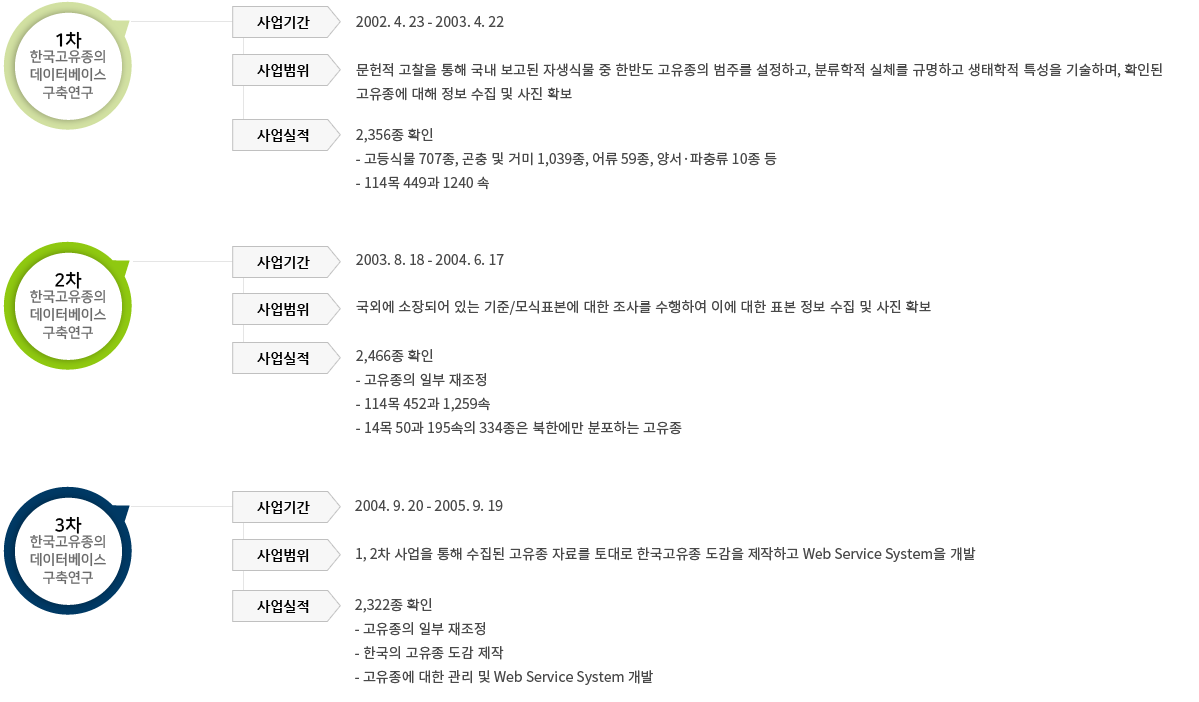

1차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간 : 2002.4.23-2003.4.22, 사업범위:문헌적 고찰을 통해 국내 보고된 자생식물 중 한반도 고유종의 범주를 설정하고, 분류학적 실체를 규명하고 생태학적 특성을 기술하며, 확인된 고유종에 대해 정보 수집 및 사진 확보,사업실적:2,356종 확인(고등식물 707종, 곤충 및 거미 1,039종, 어류 59종, 양서·파충류 10종 등,114목 449과 1240 속)

2차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간:2003. 8. 18 - 2004. 6. 17, 사업범위:국외에 소장되어 있는 기준/모식표본에 대한 조사를 수행하여 이에 대한 표본 정보 수집 및 사진 확보, 사업실적: 2,466종 확인(고유종의 일부 재조정,114목 452과 1,259속,14목 50과 195속의 334종은 북한에만 분포하는 고유종)

3차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간:2004. 9. 20 - 2005. 9. 19, 사업범위:1, 2차 사업을 통해 수집된 고유종 자료를 토대로 한국고유종 도감을 제작하고 Web Service System을 개발,사업실적:2,322종 확인(고유종의 일부 재조정,한국의 고유종 도감 제작,고유종에 대한 관리 및 Web Service System 개발)

1차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간 : 2002.4.23-2003.4.22, 사업범위:문헌적 고찰을 통해 국내 보고된 자생식물 중 한반도 고유종의 범주를 설정하고, 분류학적 실체를 규명하고 생태학적 특성을 기술하며, 확인된 고유종에 대해 정보 수집 및 사진 확보,사업실적:2,356종 확인(고등식물 707종, 곤충 및 거미 1,039종, 어류 59종, 양서·파충류 10종 등,114목 449과 1240 속)

2차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간:2003. 8. 18 - 2004. 6. 17, 사업범위:국외에 소장되어 있는 기준/모식표본에 대한 조사를 수행하여 이에 대한 표본 정보 수집 및 사진 확보, 사업실적: 2,466종 확인(고유종의 일부 재조정,114목 452과 1,259속,14목 50과 195속의 334종은 북한에만 분포하는 고유종)

3차 한국고유종의 데이터베이스구축연구 - 사업기간:2004. 9. 20 - 2005. 9. 19, 사업범위:1, 2차 사업을 통해 수집된 고유종 자료를 토대로 한국고유종 도감을 제작하고 Web Service System을 개발,사업실적:2,322종 확인(고유종의 일부 재조정,한국의 고유종 도감 제작,고유종에 대한 관리 및 Web Service System 개발)

연구방법

- 연구사업은 한국생물다양성협회에서 총괄하고 한국식물분류학회, 한국동물분류학회, 한국곤충학회, 한국어류학회, 한국조류(藻類)학회, 한국균학회 등 관련학회와 협의하여 해당 분류군의 전문성을 엄격히 심사하여 전문가를 엄선함으로써 연구결과의 정확성과 충실성을 도모하였습니다.

- 연구사업은 한국 고유종을 대상으로 동·식물을 총망라하는 대단위 작업이였기 때문에, 철저한 문헌적 고찰을 통하여 한국 고유종의 범주를 설정하며, 이들의 분류학적 실체는 분류군별 전문 연구자들의 분류학적 판단에 의하여 결정하였습니다.

- 고유종 목록을 관련 생물분류학회, 해당 전문가, 일반에게 자료를 공개하여 검토와 의견 수렴과정을 거치도록 하였으며, 실험분류학적 방법을 이용한 분류학적 연구는 본 연구사업의 내용에 포함시키지 않았습니다.

- 연구사업에서의 기타 고유종 범주는 다음과 같은 내용을 포함하고 있습니다.

-

01 남·북한에 걸쳐 분포하는 분류군을 고유종에 포함하였습니다. 단, 북한에 제한적으로 분포하여 정보 수집이 불가능한 고유종에 대해서는 별도로 예시하였고, 분류학적 처리는 유보하였습니다.

-

02 해양무척추동물의 경우는 분류군 특성상 우리나라와 같은 해역에서 서식하는 분류군 중에서 생물학적으로 중요성이 인정되는 분류군은 고유종사업의 대상분류군에 포함시켰고, 철새 등 이동성이 강한 동물에 대해서도 생활사의 주요시기를 한반도에서 보내거나, 생물학적 보존 대책이 필요한 종 등의 주요 분류군에 대해서는 같은 기준을 적용하였습니다.

-

03 분류군 중에서 분류학적 연구가 미진하거나 해당 분류 전문가가 부족하여 분류학적 판단이 어려운 분류군은 본 연구에 의한 한국 고유종 목록작성에서 일단 제외하였습니다. 특히 원생생물, 미생물, 미세조류 및 하등균류 등은 분류군의 특성상 분류군의 한계 및 고유종의 판정 기준에 상당한 문제점이 현존하고, 분류학적 연구의 기반이 상당히 취약하기 때문에 연구 사업의 대상에 포함시키지 않았습니다.

연구내용

우리나라에 밝혀진 생물종에서 한국 고유종을 구분하고 그 대상 생물종을 분류군별로 파악하여 제시하기 위해서, 1, 2차년도 사업을 통해 우리나라에 서식하는 생물종을 대상으로 한국 고유종을 구분하고, 분류군별로 파악하였습니다. 분류군 중에서 분류학적 연구가 미진하거나, 해당 분류 전문가가 부족하여 분류학적 판단이 어려운 분류군은 본 연구에 의한 한국 고유종 목록작성에서 일단 제외하였습니다.

-

- 1

-

원생생물, 미생물, 미세조류 및 하등균류 등은 분류군의 특성상 분류군의 한계 및 고유종의 판정 기준에 상당한 문제점이 현존하고, 분류학적 연구의 기반이 상당히 취약하기 때문에 본 연구 사업의 대상에 포함시키지 않았습니다.

-

- 2

-

한국 고유종의 학명, 형태특성, 분포지, 서식환경 등 분류·생태학적 특성을 포함하는, 기본적인 분류학적 정보를 문헌적 조사를 토대로 수집하였으며, 일부 정보가 부족한 분류군에 대해서는 지속적으로 자료를 보완할 계획입니다.

-

- 3

-

한국 고유종으로 파악되는 종들을 대상으로 문헌적 정리를 통하여 기준/모식표본의 소재지 및 표본 정보와 원전의 문헌 정보를 정리하였습니다. 기준/모식표본에 대한 정보는 소재지 정보(나라명, 소유기관, 관리자 및 연락처 등), 표본정보(표본사진, 채집지역, 채집자, 채집일 등 표본채집 관련 자료) 및 문헌정보(대상종이 최초로 보고된 출전의 발표자, 발표년도, 발표지, 및 문헌의 내용) 등을 포함하고, 원전에 고유종의 사진, 도해 등이 포함되어 있을 경우, 이들의 화상정보를 포함하는 정보를 구축하였습니다.

-

- 4

-

기준/모식표본이 국내에 소재하는 경우 이들에 대한 고해상도 사진을 수집하였습니다. 사진은 전체 표본 사진 및 주요 분류형질의 세밀한 확대 사진 등을 지속적으로 수집하고자 합니다. 또한 국내 소장 기준표본의 중복품을 국립생물자원보존관의 완공시 동보존관에 보관할 수 있도록 유도하고자 합니다.